Сосуд греха, источник наслаждений: как менялось отношение к запахам тела

Человеческое тело в каком-то смысле можно назвать историей: мы узнаем, как люди прошлого воспринимали свою внешность, как лечились, украшали себя, что включала в себя личная гигиена в разные эпохи, и лучше понимаем смысл происходящего с нами сейчас. И отношение к телесным запахам в западной культуре по-прежнему настороженное. Более того, французский историк Ален Корбен, специалист по XIX веку и автор книги «Миазм и нарцисс» описывает цивилизацию как «процесс снижения толерантности к запахам». Как работало обоняние в Античности и раннем Средневековье и что телесные запахи вообще могли означать? В какой момент произошёл перелом сознания, и неприятные запахи стали ассоциироваться со страданием, а приятные — с удовольствием? Почему одни представления о терпимом сменились другими, и каким путём западный мир пришел к современным нормам?

Реакция человека на различные запахи предопределена социальными и историческими факторами: ещё в детстве многим внушают, что «это пахнет хорошо, а это плохо». В каждой культуре имеются собственные критерии чистоты, наиболее оптимальная точка равновесия между двумя крайностями — «грязью» и «неестественной чистотой». Благодаря наличию подобного баланса гигиенические практики почти всегда служили удобным критерием для дискриминации, стигматизации или даже изоляции той или иной социальной группы. Аутсайдеры, как правило, имеют подозрительную репутацию чужих и нечистых. Так, в Древнем Риме, где часть античной системы канализации называлась Cloaca Maxima, император Веспасиан ввёл налог на мочу, который Константин Великий распространил впоследствии на человеческие и животные экскременты. Этим налогом облагались, в том числе, торговцы и проститутки — от подобной практики сохранилось лишь знаменитое выражение «деньги не пахнут».

Социально обусловленное проецирование физиологических параметров на традиции, принятые лишь в той или иной культуре, раздвигает границы ощущений, обозначаемых словом «отвращение»: чужак, отвергающий принятые в данной группе правила гигиены, с самого начала сталкивается с негативным к себе отношением.

Первые попытки исследования феномена запаха носили естественнонаучный характер, поскольку их целью было выяснение строения системы обоняния и описание физиологических механизмов восприятия. В эпоху Античности изучение ароматов носило общефилософский, общенаучный характер. В V в. до н. э. древн6егреческий философ Алкмеон Кротонский был уверен, что нос служит только для втягивания пахучих веществ в мозг. Аристотель пришел к выводу, что обонятельные рецепторы расположены внутри носа. В диалоге «Тимей» Платон отмечал, что запахи можно разделить на приятные и неприятные. Атомисты Демокрит и Эпикур считали, что запахи цветов и спелых фруктов вызываются гладкими, округлыми частицами, в то время как ощущения резких и отталкивающих запахов возникают при воздействии неровных, кривых или «крючковатых» атомов, которые ранят и разрывают проходы в стимулируемых областях.

Запахи обсуждались и с точки зрения здоровья. Гуморальная теория Гиппократа заключалась в представлении о том, что в теле человека текут четыре основные жидкости (гуморы): кровь, флегма (слизь), жёлтая желчь и чёрная желчь. И Гиппократ, и древнеримский медик Гален говорили о важности запахов выделений пациента, по которым было уточнить диагноз. Эта традиция развивалась и дополнялась в Средние века и Новое время, прочно войдя в европейскую медицину на более чем две тысячи лет. Лишь в конце XIX — начале ХХ века кровопускание перестало рассматриваться как универсальное лечебное средство, возвращающее «баланс жидкостям».

С древних времён сжигание пахучих растений и благовоний использовалось также в магических и религиозных культах как средство, вызывающее сложные ассоциативные образы, обостряющие чувствительность, улучшающие мыслительный процесс и даже порождающие галлюцинации. Запахи имеют большое значение и в тщательно разработанном христианском культе, главная цель которого — максимально воздействовать на сознание мирян. В христианстве традиционно приятные запахи символизируют рай, благие деяния, благодать, чистоту, тогда как смрад, гниение, телесные выделения ассоциируются с грехом и пороком, а также выступают символами ада.

В то время как жители христианской Европы предпочитали не мыться, исламские общины сохранили античную традицию купания. В восточной части Византийской империи римские термы трансформировались в хаммам. В то время мыло отличалось резким запахом золы и животного жира, но ближневосточные парфюмеры разработали приятные отдушки с растительными маслами. Примерно в XI веке в Западную Европу вместе с крестоносцами прибыли купальные традиции арабов вместе с ароматными сокровищами, такими как мускус и циветта.

Французский историк культуры Робер Мюшембле в своей книге «Цивилизация запахов. XVI — начало XIX века» показывает, что классификация запахов во много зависит от культурных установок различных эпох. Ольфакторное восприятие подвержено такой же трансформации, как и эстетические критерии в искусстве. В XVI-XVII веках запахи секреций вызвали отвращение лишь у незначительного меньшинства, дистанцировавшегося от народных масс, живущих в постоянной вони. Ещё хуже обстояли дела в XVIII веке, когда начались индустриализация и бурный рост городского населения. Современники Рабле не демонстрировали ни малейшего отвращения ни к фекалиям, ни к моче, оставленным людьми и животными. Более того, из этих субстанций знахари изготавливали «лекарства» от разных болезней. Запах немытого тела составлял существенную часть сексуальной сферы Нового времени.

Парфюмерия зародилась в древних цивилизациях, где была тесно связана с развитием медицинских знаний. В период со Средневековья до XVIII века её развитие было неразрывно связано с принятыми в то время представлениями о гигиене, согласно которым уход за телом не предполагал ежедневных водных процедур. Богачи считали духи и надушенные перчатки не только средством против чумы, но и камуфляжем, защищающим окружающих от запаха пота. Только к «Долгому XIX веку» запах начал выполнять эстетическую функцию, что было связано с формированием парфюмерии как искусства; на первый план вышли гедонистическая и репрезентативная функции ароматов.

В 1750-60-е годы во Франции произошло то, что Мюшембле называет «революцией запахов». Изменения касались в основном отказа от сильных ароматов животного происхождения. Цибетин, мускус и амбра использовались теперь только в небольших количествах в качестве базовых нот. Для создания ароматных эссенций стали широко применять цветы (нероли, флёрдоранж, жасмин, лаванду), цитрусы, специи. В моду вошли саше, которые носили на себе или помещали на ночной столик, ароматные пасты для ванной, брусковое мыло с добавлением мёда или апельсинового масла, а также пудра из крахмала высочайшего качества и спирта, которую душили бергамотом, корнем флорентийского ириса, миррой, сандалом, тимьяном, чабрецом и т.д. Небольшие сундучки, предназначенные для хранения духов, вскоре стали актуальным аксессуаром. Внутри них также хранились воронки, маленькие губки и образцы ткани, пропитанные парфюмерными композициями на основе спирта или уксуса.

Менялась жизнь — менялось и смысловое наполнение запахов. Они — часть культурного устройства общества и его фон. Оценка того или иного аромата не связана с его объективными свойствами – напротив, она полностью зависит от исторических и социальных факторов. Каждая культура при этом вырабатывает своеобразную ось, в которой определены приятные, нейтральные и непереносимые запахи.

Георг Зиммель рассматривал феномен запаха с социологической точки зрения. Согласно Зиммелю, обоняние — чувство, которое всегда остается заключенным в субъекте. Запахи оказываются чаще всего неприятными, в связи с чем мы можем наблюдать тенденцию современного человека к индивидуализации. Восприятие другого человека с помощью обоняния оказывается самым интимным, поскольку этот процесс напрямую связан с дыханием. Искусственные запахи покрывают человека притягательной атмосферой, удовольствие от восприятия которой относится на счет личности ее носителя.

Зигмунд Фрейд также исследовал тему обоняния. В нескольких своих работах («Три очерка по теории сексуальности», «Заметки об одном случае невроза навязчивости» и «Недовольство культурой») он представлял психоаналитический подход к феномену запаха. Фрейд считал, что ослабление обоняния, необходимое для приобщения к культуре, небезопасно. Ограничения, которые оно налагает на либидо, делают индивида менее счастливым и могут стать источником неврозов.

О процессе «окультуривания» запаха человеком свидетельствует язык: на сегодняшний день для описания обонятельных ощущений в русском языке существует ряд понятий. Такие слова, как «аромат», «благовоние», «благоухание» применяются для характеристики приятного запаха, тогда как понятия «чад», «смрад», «вонь», «зловоние», «миазм» характеризуют разной степени отталкивающие запахи вплоть до удушающего («смрад», «миазм», «чад»). Каждое из понятий, применяемых к обонятельным ощущениям, несёт в себе изначальную оценку запаха. Это может быть связано с тем, что определений, которые описывали бы собственно запах, в языке практически нет.

Третья холерная пандемия в середине 1800-х годов вынудила города по всей Европе расширить доступ городского населения к пресной воде, наладить вывоз мусора и инициировать масштабное строительство новых канализационных систем. По мере улучшения гигиены, духи переместились из аптек в отдельные магазины, где была представлена парфюмерия и косметика того времени.

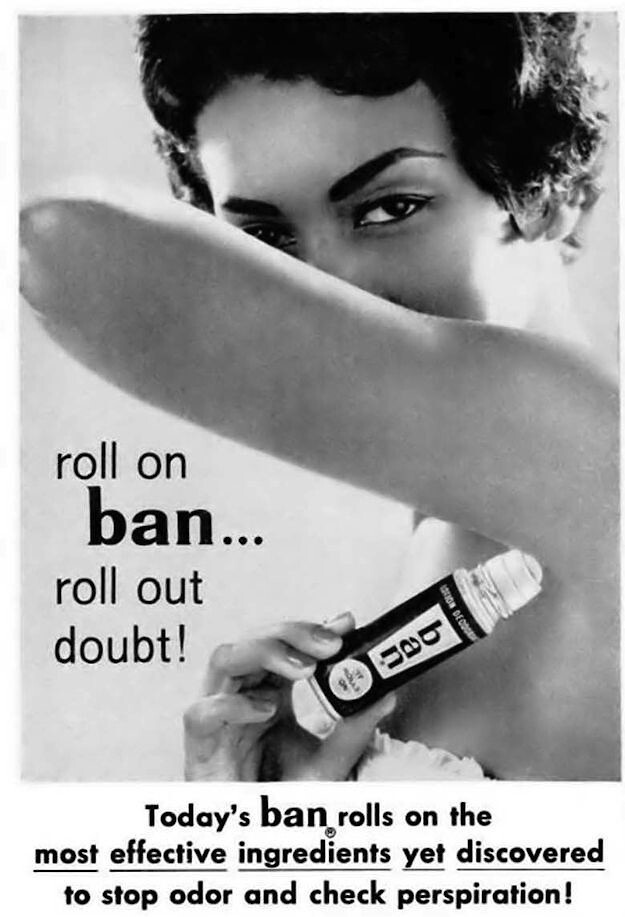

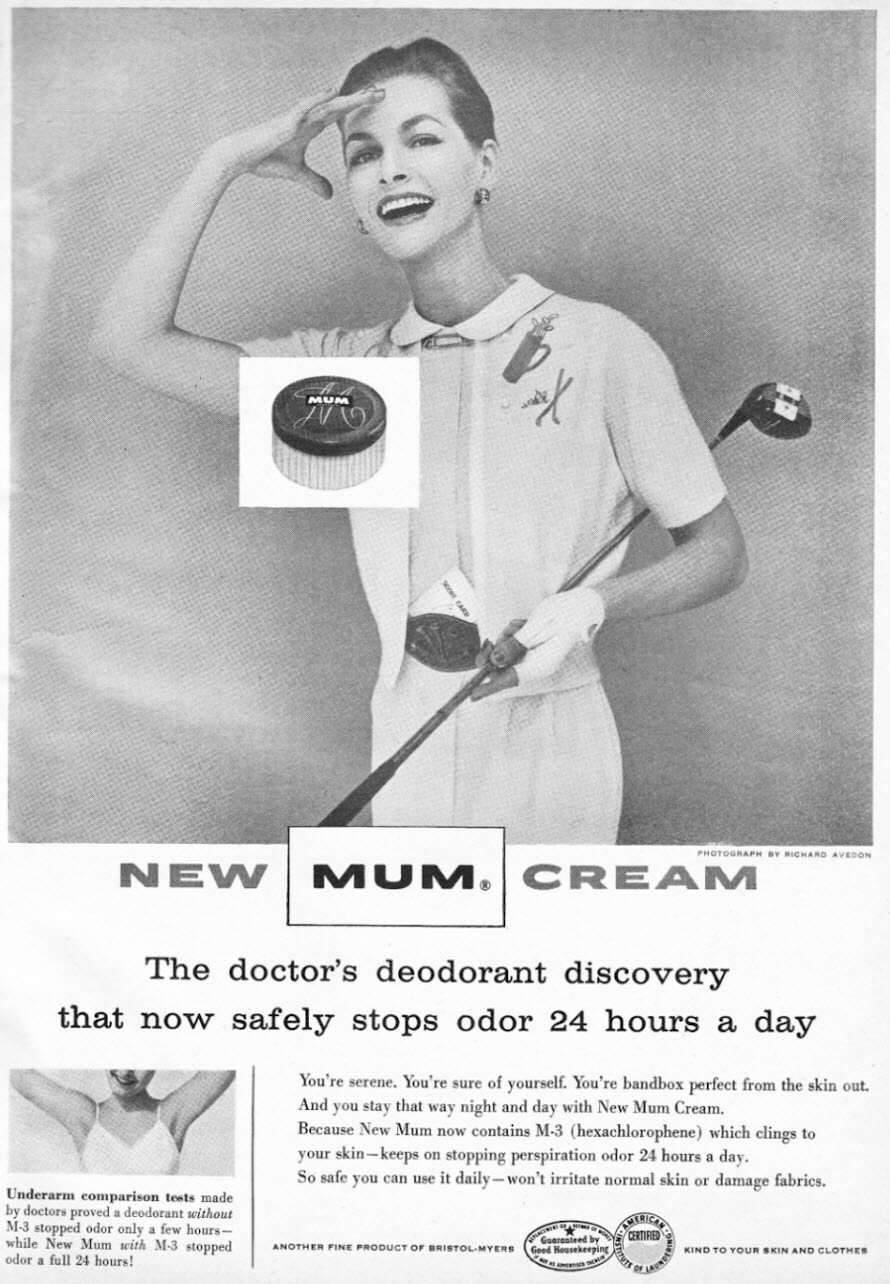

В 1888 году неизвестный изобретатель из Филадельфии разработал дезодорант «Mum», который представлял собой смесь из воска и соли цинка. Он вдохновил многих производителей на разработку аналогичных составов, но не был лишён недостатков: Mum было неудобно наносить и он часто оставлял следы на одежде. И только в 1903 году в США был создан первый в мире антиперспирант Everdry, содержащий соли алюминия и блокирующий секрецию потовых желёз.

На рубеже XIX-XX веков большое значение в деле борьбы за чистоту имело появление в городских домах и квартирах канализации, что не только способствовало улучшению санитарного состояния жилища, но и позволило постепенно избавляться от нежелательных запахов. По мере того, как в домах стали оборудовать ванные комнаты, приём ванны или душа вошёл в привычку у миллионов людей.

Социалистическая культура тела формировалась под влиянием насильственно насаждаемых пуританских норм в условиях международной изоляции и экономики дефицита. И мужчины и женщины ежедневно пользовались духами и одеколонами; они часто меняли белье, которое стирали с добавлением приятно пахнущего моющего средства, и носили аккуратную, чистую одежду. Представители бывших «благородных» сословий, утратившие свои богатства, социальное положение и жильё, сохраняли свою идентичность, манифестируя городской менталитет и изысканный вкус, а также используя душистые туалетные принадлежности.

Понятие «телесного запаха» — результат удачной маркетинговой идеи, и сегодня является важной составляющей нашей картины мира. Попытка ликвидировать любую естественную грязь и связанные с ней запахи фактически является составляющей прогресса, направленного на дистанцирование человека от мира природы, необходимым элементом процесса развития цивилизации, описанного немецким историком и социологом Норбертом Элиасом. Любые сильные запахи дискредитируются, а борьба с вонью становится главной задачей гигиены. Ярко выраженные запахи тела в урбанистическом обществе считаются как минимум неуместными, а зачастую оскорбительными.

В каждом магазине можно найти мыло, гель для душа, шампунь, средства для бритья и депиляции, лосьоны и кремы для лица, тела и ног, зубную пасту, ополаскиватели для полости рта и средства детской гигиены — каждое из этих средств обладает отдушкой. Для ароматизации одежды и домашнего текстиля предназначены кондиционеры для белья и специальные спреи (такие выпускают Diptyque, Editions de Parfum Frédéric Malle, Ambientair, Zenology). Поглотители табачного дыма, вытяжки, очистители или освежители воздуха служат одной цели — убрать резкие, навязчивые запахи из окружения человека.

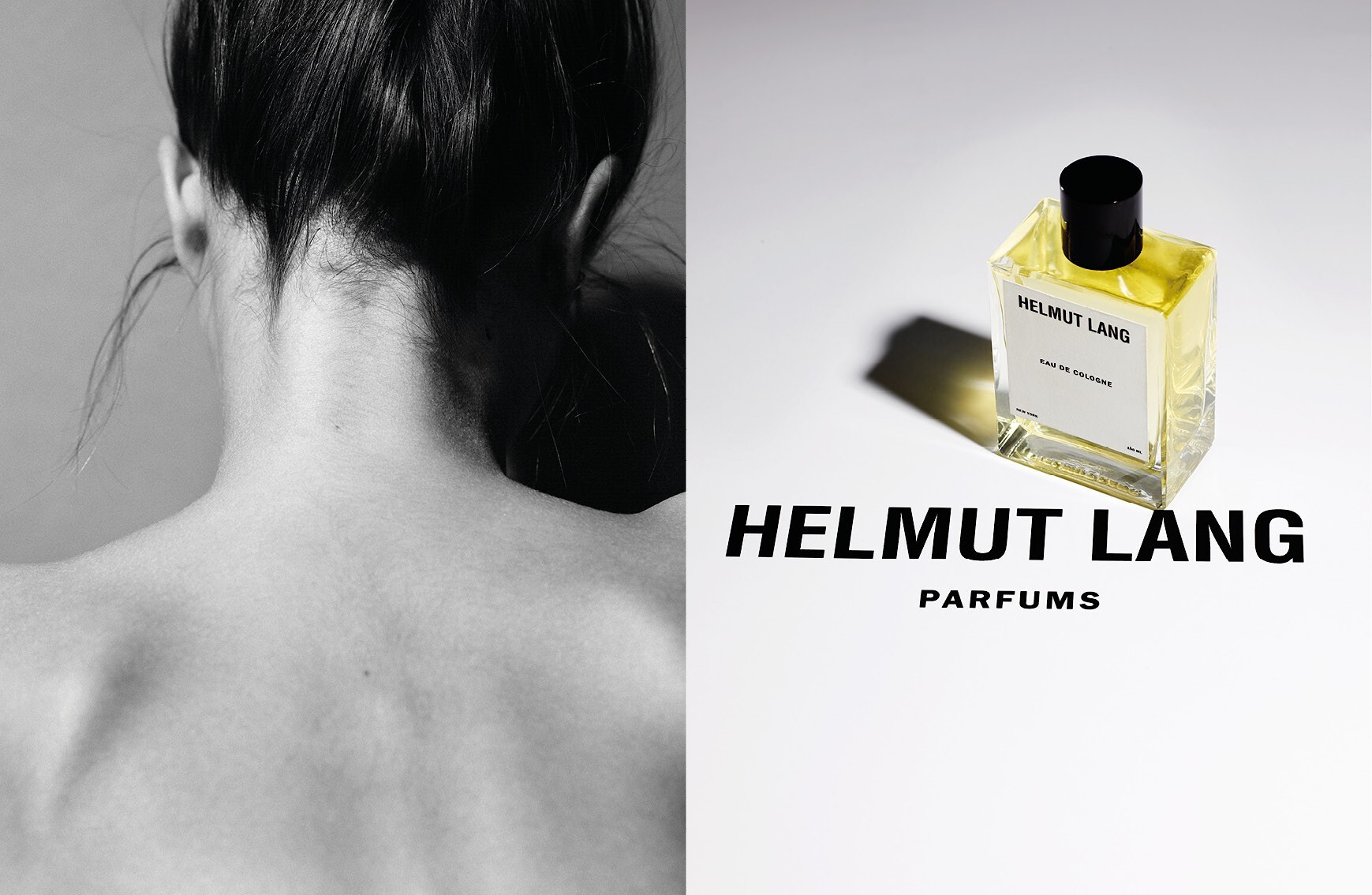

На излёте 2010-х зарубежные и отечественные издания заговорили о феномене «skin scents» — тонких, интимных ароматах, которые можно почувствовать, находясь в непосредственной близости от их обладателя. Композиции, пахнущие тальком, мылом, мускусом и чистой кожей, нейтральны и дополняют естественный запах тела. Кроме того, они практически не обладают шлейфом, а это важно с точки зрения современного парфюмерного этикета.

Невербальное общение несёт очень значимую информацию, которая влияет на процесс коммуникации. Помимо слуха, зрения, осязания в общении важным являются ольфакторная составляющая: запах тела собеседника, его косметики и парфюмерии. Приятный запах может снимать пространственные и другие барьеры между людьми. Ароматы со слишком длинным или насыщенным шлейфом, которые могут побеспокоить окружающих, не приветствуются в современных офисах и любых местах с большим количеством людей в ограниченном пространстве: общественном транспорте, салоне самолёта, салоне красоты, библиотеке, университетской аудитории и т.д.

Сложившаяся ситуация может иметь разное развитие, но одно несомненно: «чистота» и «грязь» (как соотносимые друг с другом концепты, характеризующие ту или иную культуру) и сопутствующие им запахи и сегодня продолжают оказывать влияние на отношения между людьми — так же, как это было на протяжении всей человеческой истории.

Комментарии

2